Forum

Unternehmensnews

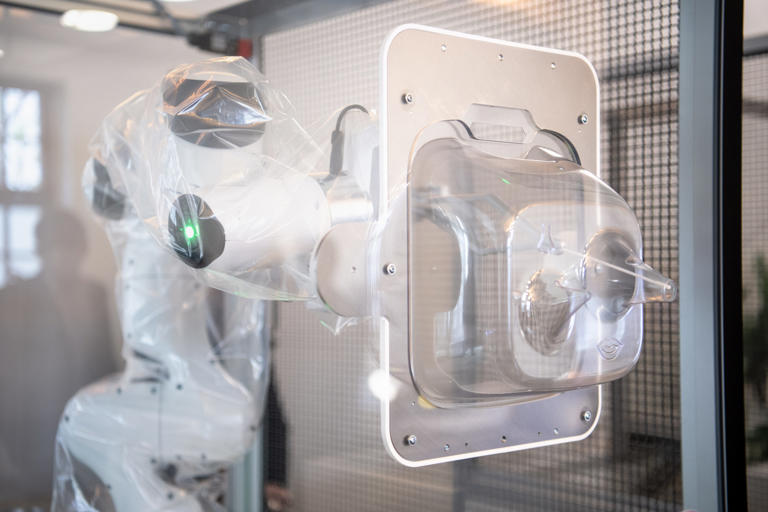

Zitat von Gast am 3. November 2023, 14:06 UhrChina hat sich erneut ein deutsches Tech-Unternehmen geschnappt. Die Münchner Robotik-Firma Franka Emika wurde nach Informationen von Business Insider am heutigen Donnerstag an einen Investor mit chinesischer Beteiligung verkauft. Am Mittwoch berichtete Business Insider bereits, dass der Insolvenzverwalter der Franka Emika GmbH offenbar beabsichtige, das Robotik-Unternehmen am Donnerstag an die Agile Robots AG aus München zu veräußern. Agile soll 28,5 Millionen Euro für das 200 Mitarbeiter zählende Startup geboten haben.

Nun ist der Verkauf offenbar abgeschlossen – allerdings nicht für 28,5 Millionen, sondern für 33 Millionen Euro. Dies berichten an dem Vorgang beteiligte Personen Business Insider. Grund dafür soll ein erneuter Bieterwettstreit in der Gläubigerrunde von Donnerstag sein. Nachdem bereits vergangene Woche bekannt wurde, dass Franka Emika insolvent ist, entbrannte ein Investorenwettbewerb – zu den Interessenten gehören neben Agile auch die Münchner Unternehmerbrüder Christoph und Martin Schoeller. Die Schoeller-Brüder sollen in der Gläubigerrunde Agiles Angebot erhöht haben und am Ende knapp unter dem Angebot gelandet sein.

Die beteiligten Unternehmen ließen eine Anfrage von Business Insider bisher unbeantwortet, ebenso der Insolvenzverwalter.

Anwälte warnen: Die Produkte von Franka Emika könnten für Russlands militärische Zwecke missbraucht werden

Der Verkauf an Agile gilt als heikel. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, chinesisch kontrolliert zu sein. Dabei will die Bundesregierung besonders in Schlüsseltechnologien wie der Robotik die Abhängigkeit von China reduzieren. Der chinesische Staat hat nun aber durch den Zuschlag Zugriff auf zahlreiche wichtige Patente des Unternehmens.

Die Schoeller-Brüder schrieben bereits vergangene Woche einen Brief an Habecks Behörde. Darin warnten sie, "dass es sich bei Agile faktisch um ein durch in China ansässige Gesellschaften und Institutionen kontrolliertes Unternehmen" handele. Investoren der Agile Robots AG seien unter anderem die Firma Foxconn Industrial mit Sitz in China sowie ein ebenfalls dort registrierter Fonds des Venture Capitals Sequoia. Agile produziere vornehmlich in Peking und Shenzhen und von den sieben Mitgliedern des Aufsichtsrats seien sechs chinesische Staatsbürger. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Aufsichtsratsliste: Fünf der sieben Mitglieder sind Unternehmer und Investmentmanager aus Shanghai und Peking. Ein weiterer ist ein chinesischer Professor mit Sitz in Hamburg.

Anwälte von PricewaterhouseCoopers (PWC) haben – im Auftrag der Schoeller-Brüder – die Warnungen in einem vertraulichen Schreiben an Robert Habecks (Grüne) Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) bekräftigt. Business Insider berichtete. Die Franka Emika, die in der Vergangenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Zukunftspreis erhalten hat, verfüge über weltweit besondere Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Robotern, die mit hochexplosiven Stoffen umgehen können, so die Anwälte. Durch die geplante Veräußerung, heißt es im Schreiben vom 1. November, bestehe „insbesondere die Gefahr, dass die Produkte des Unternehmens über die Volksrepublik China letztlich auf russischer Seite im Ukrainekrieg eingesetzt werden“. Deswegen müsse Habecks Behörde gemäß des Außenwirtschaftsgesetzes die Transaktion verhindern.

China hat sich erneut ein deutsches Tech-Unternehmen geschnappt. Die Münchner Robotik-Firma Franka Emika wurde nach Informationen von Business Insider am heutigen Donnerstag an einen Investor mit chinesischer Beteiligung verkauft. Am Mittwoch berichtete Business Insider bereits, dass der Insolvenzverwalter der Franka Emika GmbH offenbar beabsichtige, das Robotik-Unternehmen am Donnerstag an die Agile Robots AG aus München zu veräußern. Agile soll 28,5 Millionen Euro für das 200 Mitarbeiter zählende Startup geboten haben.

Nun ist der Verkauf offenbar abgeschlossen – allerdings nicht für 28,5 Millionen, sondern für 33 Millionen Euro. Dies berichten an dem Vorgang beteiligte Personen Business Insider. Grund dafür soll ein erneuter Bieterwettstreit in der Gläubigerrunde von Donnerstag sein. Nachdem bereits vergangene Woche bekannt wurde, dass Franka Emika insolvent ist, entbrannte ein Investorenwettbewerb – zu den Interessenten gehören neben Agile auch die Münchner Unternehmerbrüder Christoph und Martin Schoeller. Die Schoeller-Brüder sollen in der Gläubigerrunde Agiles Angebot erhöht haben und am Ende knapp unter dem Angebot gelandet sein.

Die beteiligten Unternehmen ließen eine Anfrage von Business Insider bisher unbeantwortet, ebenso der Insolvenzverwalter.

Anwälte warnen: Die Produkte von Franka Emika könnten für Russlands militärische Zwecke missbraucht werden

Der Verkauf an Agile gilt als heikel. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, chinesisch kontrolliert zu sein. Dabei will die Bundesregierung besonders in Schlüsseltechnologien wie der Robotik die Abhängigkeit von China reduzieren. Der chinesische Staat hat nun aber durch den Zuschlag Zugriff auf zahlreiche wichtige Patente des Unternehmens.

Die Schoeller-Brüder schrieben bereits vergangene Woche einen Brief an Habecks Behörde. Darin warnten sie, "dass es sich bei Agile faktisch um ein durch in China ansässige Gesellschaften und Institutionen kontrolliertes Unternehmen" handele. Investoren der Agile Robots AG seien unter anderem die Firma Foxconn Industrial mit Sitz in China sowie ein ebenfalls dort registrierter Fonds des Venture Capitals Sequoia. Agile produziere vornehmlich in Peking und Shenzhen und von den sieben Mitgliedern des Aufsichtsrats seien sechs chinesische Staatsbürger. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Aufsichtsratsliste: Fünf der sieben Mitglieder sind Unternehmer und Investmentmanager aus Shanghai und Peking. Ein weiterer ist ein chinesischer Professor mit Sitz in Hamburg.

Anwälte von PricewaterhouseCoopers (PWC) haben – im Auftrag der Schoeller-Brüder – die Warnungen in einem vertraulichen Schreiben an Robert Habecks (Grüne) Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) bekräftigt. Business Insider berichtete. Die Franka Emika, die in der Vergangenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Zukunftspreis erhalten hat, verfüge über weltweit besondere Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Robotern, die mit hochexplosiven Stoffen umgehen können, so die Anwälte. Durch die geplante Veräußerung, heißt es im Schreiben vom 1. November, bestehe „insbesondere die Gefahr, dass die Produkte des Unternehmens über die Volksrepublik China letztlich auf russischer Seite im Ukrainekrieg eingesetzt werden“. Deswegen müsse Habecks Behörde gemäß des Außenwirtschaftsgesetzes die Transaktion verhindern.

Zitat von Gast am 6. November 2023, 10:46 UhrChemie- und Pharmakonzern: Merck verordnet Chemiesparte Sparprogramm – Stellenabbau droht

Die Sparte des Darmstädter Unternehmens soll ihre Kosten offenbar um bis zu 90 Millionen Euro senken. Merck hat deswegen bereits Gespräche mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen.

Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck droht ein Stellenabbau. Die Chemiesparte („Electronics“) soll die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montag) unter Berufung auf eine interne Nachricht an die Belegschaft berichtet.

„Wir versuchen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, können aber auch Anpassungen beim Personal nicht ausschließen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. „Gespräche mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern wurden aufgenommen, um über die wirtschaftliche Situation zu informieren und dann in einem weiteren Schritt über konkrete notwendige Maßnahmen zu sprechen.“ Betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen.

Der Sprecher betonte, der Bereich Electronics sei „strategisch gut aufgestellt, um die mittel- und langfristigen Wachstumschancen in seinen Märkten zu nutzen“. Allerdings befinde sich die Elektronikindustrie derzeit „in einem zyklischen Abschwung, der länger andauert, als die Branche zuvor angenommen hatte“.

Merck betreibt neben dem Medikamentengeschäft eine Chemiesparte, in der Materialien für die Elektronikindustrie im Mittelpunkt stehen, weswegen sie inzwischen in „Electronics“ umbenannt ist. Die Sparte stellt unter anderem Halbleitermaterialien für elektronische Geräte und Flüssigkristalle für Bildschirme her.

Chemie- und Pharmakonzern: Merck verordnet Chemiesparte Sparprogramm – Stellenabbau droht

Die Sparte des Darmstädter Unternehmens soll ihre Kosten offenbar um bis zu 90 Millionen Euro senken. Merck hat deswegen bereits Gespräche mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen.

Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck droht ein Stellenabbau. Die Chemiesparte („Electronics“) soll die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montag) unter Berufung auf eine interne Nachricht an die Belegschaft berichtet.

„Wir versuchen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, können aber auch Anpassungen beim Personal nicht ausschließen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. „Gespräche mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern wurden aufgenommen, um über die wirtschaftliche Situation zu informieren und dann in einem weiteren Schritt über konkrete notwendige Maßnahmen zu sprechen.“ Betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen.

Der Sprecher betonte, der Bereich Electronics sei „strategisch gut aufgestellt, um die mittel- und langfristigen Wachstumschancen in seinen Märkten zu nutzen“. Allerdings befinde sich die Elektronikindustrie derzeit „in einem zyklischen Abschwung, der länger andauert, als die Branche zuvor angenommen hatte“.

Merck betreibt neben dem Medikamentengeschäft eine Chemiesparte, in der Materialien für die Elektronikindustrie im Mittelpunkt stehen, weswegen sie inzwischen in „Electronics“ umbenannt ist. Die Sparte stellt unter anderem Halbleitermaterialien für elektronische Geräte und Flüssigkristalle für Bildschirme her.

Zitat von Gast am 12. Juni 2024, 10:36 Uhr

Rheinmetall baut neuen Schützenpanzer Lynx in der Ukraine

Rheinmetall (Archiv)© via dts NachrichtenagenturDüsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich mit der Ukraine auf den Bau von Schützenpanzern des Typs Lynx geeinigt. Am Rande der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin vereinbarten Vertreter beider Seiten den Einstieg in die Produktion. "In diesem Jahr werden wir den ersten Lynx produzieren", sagte der ukrainische Minister für strategische Industrien, Olexander Kamyschin, dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Zum Standort machten mit Verweis auf Sicherheitsfragen weder er noch Rheinmetall-Chef Armin Papperger konkrete Angaben.

Die Ukraine baut ihre eigene Rüstungsindustrie mithilfe von ausländischen Partnern aus, um zukünftig von Waffenimporten unabhängiger zu werden. Zentral ist dabei der staatlich dominierte Rüstungskonzern Ukrainian Defense Industry (früher Ukroboronprom), mit dem Rheinmetall mehrere Joint Ventures gegründet hat. Die Partner hatten am Montag auch ein Werk in Betrieb genommen, in dem im Kampfgeschehen beschädigte Panzer repariert werden sollen. Für Rüstungsminister Kamyschin ist die Vereinbarung mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern ein zentraler Baustein, um sein Land wehrhafter zu machen. "Wir haben eine Reihe von Kooperationen vereinbart oder stehen davor", sagte er. Aus Deutschland gebe es weitere Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren wollten.

Die Produktion des Lynx-Panzers läuft in diesem Jahr an, allerdings ist der Umfang der weiteren Fabrikation noch ungewiss. Die Ukraine ist bei der weiteren Fertigung auf die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung angewiesen. Diese Gespräche seien nicht abgeschlossen, sagte Kamyschin. Bei einer Einigung könne bereits im kommenden Jahr eine "signifikante Zahl" an Schützenpanzern in der Ukraine gebaut werden.

Rheinmetall baut neuen Schützenpanzer Lynx in der Ukraine

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich mit der Ukraine auf den Bau von Schützenpanzern des Typs Lynx geeinigt. Am Rande der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin vereinbarten Vertreter beider Seiten den Einstieg in die Produktion. "In diesem Jahr werden wir den ersten Lynx produzieren", sagte der ukrainische Minister für strategische Industrien, Olexander Kamyschin, dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Zum Standort machten mit Verweis auf Sicherheitsfragen weder er noch Rheinmetall-Chef Armin Papperger konkrete Angaben.

Die Ukraine baut ihre eigene Rüstungsindustrie mithilfe von ausländischen Partnern aus, um zukünftig von Waffenimporten unabhängiger zu werden. Zentral ist dabei der staatlich dominierte Rüstungskonzern Ukrainian Defense Industry (früher Ukroboronprom), mit dem Rheinmetall mehrere Joint Ventures gegründet hat. Die Partner hatten am Montag auch ein Werk in Betrieb genommen, in dem im Kampfgeschehen beschädigte Panzer repariert werden sollen. Für Rüstungsminister Kamyschin ist die Vereinbarung mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern ein zentraler Baustein, um sein Land wehrhafter zu machen. "Wir haben eine Reihe von Kooperationen vereinbart oder stehen davor", sagte er. Aus Deutschland gebe es weitere Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren wollten.

Die Produktion des Lynx-Panzers läuft in diesem Jahr an, allerdings ist der Umfang der weiteren Fabrikation noch ungewiss. Die Ukraine ist bei der weiteren Fertigung auf die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung angewiesen. Diese Gespräche seien nicht abgeschlossen, sagte Kamyschin. Bei einer Einigung könne bereits im kommenden Jahr eine "signifikante Zahl" an Schützenpanzern in der Ukraine gebaut werden.

Zitat von Gast am 21. Juni 2024, 11:18 UhrRheinmetall bekommt größten Auftrag seiner Firmengeschichte

Rheinmetall bekommt größten Auftrag seiner Firmengeschichte© Foto: Philipp Schulze/dpaDüsseldorf (dpa) – Als Folge des Ukraine-Krieges hat der Rüstungskonzern Rheinmetall einen so großen Auftrag bekommen wie nie zuvor in seiner Firmengeschichte. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in Düsseldorf mit, dass man von der Bundeswehr einen Rahmenvertrag für Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro erhalten habe.

Der seit Juli 2023 bestehende Rahmenvertrag hatte einen Maximalwert von rund 1,3 Milliarden Euro, nun wurde dieser Vertrag um circa 7,2 Milliarden Euro aufgestockt. Die Anzahl der bestellten Geschosse, die 40 Kilometer weit fliegen können und ein Kaliber von 155 Millimetern haben, wurde nicht genannt – es dürften mehrere Millionen sein. Produziert wird vor allem im niedersächsischen Unterlüß. Außerdem hat Rheinmetall bei Artilleriemunition Fertigungskapazitäten in Spanien, Südafrika und Australien.

Munition soll Lager der Bundeswehr füllen

Die Munition, auf die sich die Vereinbarung bezieht, soll die ziemlich leeren Lager der Bundeswehr füllen. Zudem sollen die deutschen Verbündeten Niederlande, Estland und Dänemark an dem Auftrag teilhaben. Ein großer Teil der Volumina soll an die Ukraine gehen. Das von Russland angegriffene Land hat bereits mehrere Munitionslieferungen aus Deutschland bekommen, künftig sollen weitere Sendungen folgen. «Wir sind dankbar für das große Vertrauen, das sich in dieser langfristigen Beauftragung im Rahmen der Sicherheitsvorsorge der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten ausdrückt», sagte Firmenchef Armin Papperger.

Im Februar begann Rheinmetall mit dem Bau eines neuen Werks für Artilleriemunition an seinem größten Standort Unterlüß. Zu dem symbolischen ersten Spatenstich kamen damals auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD). «Die Bundesregierung hält Wort», sagte Papperger, nachdem der jüngste Munitionsgroßauftrag verkündet worden war. «Dieser Rahmenvertrag sichert die erforderliche Auslastung des neuen Werks, das wir an unserem Standort Unterlüß in Niedersachsen zur Munitionsversorgung unserer Streitkräfte entstehen lassen.»

Lieferungen sollen 2025 beginnen

Der Beginn der Lieferungen aus dem Rahmenvertrag soll Anfang 2025 erfolgen, diese erste Tranche ist den Angaben zufolge 880 Millionen Euro wert. Wie lange der Rahmenvertrag gilt, ist unklar – die im vergangenen Jahr abgeschlossene Vereinbarung hatte eine Laufzeit von sechs Jahren.

Vor dem Ukraine-Krieg produzierte Rheinmetall 70.000 Schuss Artilleriemunition pro Jahr, nach der Aufstockung von Produktionskapazitäten und dem Kauf des spanischen Konkurrenten Expal ist diese Zahl inzwischen deutlich angewachsen. 2025 sollen es 700.000 sein – Tendenz weiter steigend. Älteren Angaben zufolge könnte dieser Wert 2027 bei 1,1 Millionen Schuss pro Jahr liegen.

Rheinmetall ist Deutschlands größte Waffenschmiede, sie stellt Panzer, Militär-Lastwagen und Geschütze her. Außerdem ist die Firma nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Nato-Großkalibermunition. Die Firma ist einer der Profiteure des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens, das die Bundesregierung als Reaktion auf den russischen Angriff im Jahr 2022 auf den Weg gebracht hat.

Rheinmetall bekommt größten Auftrag seiner Firmengeschichte

Düsseldorf (dpa) – Als Folge des Ukraine-Krieges hat der Rüstungskonzern Rheinmetall einen so großen Auftrag bekommen wie nie zuvor in seiner Firmengeschichte. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in Düsseldorf mit, dass man von der Bundeswehr einen Rahmenvertrag für Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro erhalten habe.

Der seit Juli 2023 bestehende Rahmenvertrag hatte einen Maximalwert von rund 1,3 Milliarden Euro, nun wurde dieser Vertrag um circa 7,2 Milliarden Euro aufgestockt. Die Anzahl der bestellten Geschosse, die 40 Kilometer weit fliegen können und ein Kaliber von 155 Millimetern haben, wurde nicht genannt – es dürften mehrere Millionen sein. Produziert wird vor allem im niedersächsischen Unterlüß. Außerdem hat Rheinmetall bei Artilleriemunition Fertigungskapazitäten in Spanien, Südafrika und Australien.

Munition soll Lager der Bundeswehr füllen

Die Munition, auf die sich die Vereinbarung bezieht, soll die ziemlich leeren Lager der Bundeswehr füllen. Zudem sollen die deutschen Verbündeten Niederlande, Estland und Dänemark an dem Auftrag teilhaben. Ein großer Teil der Volumina soll an die Ukraine gehen. Das von Russland angegriffene Land hat bereits mehrere Munitionslieferungen aus Deutschland bekommen, künftig sollen weitere Sendungen folgen. «Wir sind dankbar für das große Vertrauen, das sich in dieser langfristigen Beauftragung im Rahmen der Sicherheitsvorsorge der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten ausdrückt», sagte Firmenchef Armin Papperger.

Im Februar begann Rheinmetall mit dem Bau eines neuen Werks für Artilleriemunition an seinem größten Standort Unterlüß. Zu dem symbolischen ersten Spatenstich kamen damals auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD). «Die Bundesregierung hält Wort», sagte Papperger, nachdem der jüngste Munitionsgroßauftrag verkündet worden war. «Dieser Rahmenvertrag sichert die erforderliche Auslastung des neuen Werks, das wir an unserem Standort Unterlüß in Niedersachsen zur Munitionsversorgung unserer Streitkräfte entstehen lassen.»

Lieferungen sollen 2025 beginnen

Der Beginn der Lieferungen aus dem Rahmenvertrag soll Anfang 2025 erfolgen, diese erste Tranche ist den Angaben zufolge 880 Millionen Euro wert. Wie lange der Rahmenvertrag gilt, ist unklar – die im vergangenen Jahr abgeschlossene Vereinbarung hatte eine Laufzeit von sechs Jahren.

Vor dem Ukraine-Krieg produzierte Rheinmetall 70.000 Schuss Artilleriemunition pro Jahr, nach der Aufstockung von Produktionskapazitäten und dem Kauf des spanischen Konkurrenten Expal ist diese Zahl inzwischen deutlich angewachsen. 2025 sollen es 700.000 sein – Tendenz weiter steigend. Älteren Angaben zufolge könnte dieser Wert 2027 bei 1,1 Millionen Schuss pro Jahr liegen.

Rheinmetall ist Deutschlands größte Waffenschmiede, sie stellt Panzer, Militär-Lastwagen und Geschütze her. Außerdem ist die Firma nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Nato-Großkalibermunition. Die Firma ist einer der Profiteure des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens, das die Bundesregierung als Reaktion auf den russischen Angriff im Jahr 2022 auf den Weg gebracht hat.

Zitat von Gast am 8. August 2024, 07:49 Uhr

„So stark sind wir noch nie gewachsen“ – Rheinmetall mit kräftigem Gewinnsprung

Die Auftragsbücher sind voll, der Zukauf einer spanischen Munitionsfirma tut sein übriges: Deutschlands größter Rüstungskonzern hat seinen Umsatz kräftig steigern können, der Gewinn verdoppelte sich fast. Für den Firmenchef fußt der Erfolg auf einem „strategischen Plan“.

Rheinmetall verdient sein Geld mit Rüstungsgütern, aber auch als Autozulieferer REUTERSDer Wachstumskurs von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall geht weiter steil nach oben. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um ein Drittel auf rund 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Das operative Ergebnis konnte auf 404 Millionen Euro fast verdoppelt werden.

Die gesteigerte Profitabilität führte Rheinmetall vor allem auf den Zukauf der Munitionsfirma Expal in Spanien zurück. Die Zentrale der Firma ist in Düsseldorf, ihr größtes Werk ist in Unterlüß in Niedersachsen. „So stark sind wir noch nie gewachsen“, sagt Firmenchef Armin Papperger.

Die Aussichten für Rheinmetall sind wirtschaftlich sehr positiv, die Auftragsbücher sind voll. Das Volumen der sogenannten Nomination – also des Auftragseingangs und der neu abgeschlossenen Rahmenverträge, bei denen ein Geschäft in einem bestimmten Umfang möglich ist – wurde auf 15,4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Auch Kundenvereinbarungen im zivilen Geschäft werden hier reingerechnet.

Rheinmetall ist vor allem als Waffenschmiede tätig, hat aber auch ein Standbein aus Autozulieferer.

Auch in den kommenden Jahren erwarte das Management jährliche Umsatzzuwächse in der Größenordnung von rund zwei Milliarden Euro. „Diese überaus positive Entwicklung ist nur möglich, weil wir früh investiert haben und seit 2014 – dem Jahr des Überfalls auf die Krim – einen strategischen Plan verfolgen“, sagt Manager Papperger. Man habe die Kapazitäten massiv ausgeweitet, Zukäufe getätigt und neue Werke gebaut.

„So stark sind wir noch nie gewachsen“ – Rheinmetall mit kräftigem Gewinnsprung

Die Auftragsbücher sind voll, der Zukauf einer spanischen Munitionsfirma tut sein übriges: Deutschlands größter Rüstungskonzern hat seinen Umsatz kräftig steigern können, der Gewinn verdoppelte sich fast. Für den Firmenchef fußt der Erfolg auf einem „strategischen Plan“.

Der Wachstumskurs von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall geht weiter steil nach oben. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um ein Drittel auf rund 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Das operative Ergebnis konnte auf 404 Millionen Euro fast verdoppelt werden.

Die gesteigerte Profitabilität führte Rheinmetall vor allem auf den Zukauf der Munitionsfirma Expal in Spanien zurück. Die Zentrale der Firma ist in Düsseldorf, ihr größtes Werk ist in Unterlüß in Niedersachsen. „So stark sind wir noch nie gewachsen“, sagt Firmenchef Armin Papperger.

Die Aussichten für Rheinmetall sind wirtschaftlich sehr positiv, die Auftragsbücher sind voll. Das Volumen der sogenannten Nomination – also des Auftragseingangs und der neu abgeschlossenen Rahmenverträge, bei denen ein Geschäft in einem bestimmten Umfang möglich ist – wurde auf 15,4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Auch Kundenvereinbarungen im zivilen Geschäft werden hier reingerechnet.

Rheinmetall ist vor allem als Waffenschmiede tätig, hat aber auch ein Standbein aus Autozulieferer.

Auch in den kommenden Jahren erwarte das Management jährliche Umsatzzuwächse in der Größenordnung von rund zwei Milliarden Euro. „Diese überaus positive Entwicklung ist nur möglich, weil wir früh investiert haben und seit 2014 – dem Jahr des Überfalls auf die Krim – einen strategischen Plan verfolgen“, sagt Manager Papperger. Man habe die Kapazitäten massiv ausgeweitet, Zukäufe getätigt und neue Werke gebaut.

Zitat von Gast am 30. August 2024, 05:27 UhrChemieindustrie: BASF schließt weitere energieintensive Anlagen in Ludwigshafen

BASF in Ludwigshafen: Am größten Standort von BASF werden immer mehr Anlagen aufgegeben. data-portal-copyright=BASF will den Heimatstandort aus den roten Zahlen bringen und macht dazu drei Produktionen dicht. Grund ist nicht nur die teure Energie, sondern auch die neue Rolle Chinas.

Der Chemiekonzern BASF nimmt in Ludwigshafen drei weitere Anlagen vom Netz. Es handelt sich um die Produktion mehrerer Zwischenprodukte, die für Kunststoffe, Pflanzenschutzmittel und Klebstoffe verwendet werden. Rund 180 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Sie sollen ihren Job behalten und an anderen Anlagen des Standorts eingesetzt werden.

Der Schritt ist Teil der Neuordnung von BASF am Heimatstandort, der als größter Chemiekomplex der Welt gilt. Seit mehreren Jahren steckt das riesige Werk in den roten Zahlen. Das liegt an drei Faktoren: Die Konjunktur lahmt, die Chemiepreise sind im Keller, die Energiekosten hingegen sind deutlich gestiegen.

In dieser Situation sucht der neu formierte BASF-Vorstand um Chef Markus Kamieth nach einer Zukunftsperspektive für Ludwigshafen. Mehrere große Anlagen hat der Konzern dort schon aufgegeben, so etwa Teile der Ammoniakproduktion. Aber das war erst der Anfang, wie sich jetzt zeigt.

„Diese Schließungen sind Teil der Entwicklung eines langfristigen Zielbildes für die Transformation des Standorts Ludwigshafen“, sagte Vorständin Katja Scharpwinkel, die Arbeitsdirektorin von BASF ist und den Heimatstandort leitet.

Ziel sei, die Profitabilität in der gesamten Produktionskette zu steigern. BASF stellt dazu jede Anlage in Ludwigshafen auf den Prüfstand mit der Frage, ob sie unter den neuen Marktrealitäten noch weiterhin wirtschaftlich betrieben werden kann.

Bei den jetzt verkündeten Schließungen handelt es sich zum einen um Adipinsäure, ein Zwischenprodukt für Kunststoffe. BASF hatte die Kapazität in Ludwigshafen schon 2023 deutlich heruntergefahren, nun wird sie ganz gestrichen. Damit ist auch die Fertigung von zwei weiteren Chemikalien nicht mehr wirtschaftlich, für die Adipinsäure ein Vorprodukt war.

Bei den betroffenen Anlagen kommen alle Probleme zusammen, mit denen die deutsche und europäische Chemieindustrie derzeit kämpft. Die energieintensive Produktion hätte BASF bei hoher Nachfrage und hohen Verkaufspreisen wohl aufrechterhalten können. Doch beides ist aktuell und auf absehbare Zeit nicht der Fall.

Besonders die Preise von Grundchemikalien und Zwischenprodukten sind seit Monaten unter Druck. Das liegt auch an der Rolle Chinas auf dem Weltmarkt. Das Land hat in den vergangenen zehn Jahren riesige Kapazitäten in der Basischemie aufgebaut, um sich besser selbst versorgen zu können.

Doch diese Anlagen sind schwach ausgelastet, weil es in der anhaltend schwächelnden chinesischen Wirtschaft an Nachfrage fehlt. Nun exportiert das Land die produzierten Mengen auf den Weltmarkt und sorgt dort für sinkende Verkaufspreise.

Marktexperten wie die britische ICIS und die Ratingagentur S&P gehen davon aus, dass diese Situation noch lange anhalten könnte. Sie prophezeien deswegen weitere Anlagenschließungen an Hochkostenstandorten wie Deutschland und Europa, wie das Handelsblatt in dieser Woche berichtete.

Bei BASF zeigen sich die Auswirkungen. Die drei jetzt betroffenen Anlagen werden im Laufe des kommenden Jahres geschlossen. Es handelt sich um mittelgroße Produktionen, in denen 180 Mitarbeiter beschäftigt waren. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei BASF Ludwigshafen bis Ende 2025 ausgeschlossen, sodass für die Betroffenen andere Einsatzorte gefunden werden müssen.

Anfang 2023 hat BASF bereits ein konzernweites Sparprogramm eingeleitet. Danach sollen weltweit 2600 Stellen gestrichen werden. Ein Jahr später kündigte der Konzern eine weitere Verschärfung an. Die Details dazu stehen noch aus.

Im Juli hat der weltgrößte Chemiekonzern zudem das Aus für zwei Anlagen außerhalb des Verbundstandorts Ludwigshafen angekündigt. Dabei geht es um die Herstellung eines Pflanzenschutzwirkstoffs an den Standorten Frankfurt und Knapsack bei Köln.

Noch 2024 soll die Fertigung dort enden. 300 Arbeitsplätze werden ab 2025 schrittweise abgebaut. Für die Betroffenen gilt die Standortsicherungsvereinbarung nicht.

Chemieindustrie: BASF schließt weitere energieintensive Anlagen in Ludwigshafen

BASF will den Heimatstandort aus den roten Zahlen bringen und macht dazu drei Produktionen dicht. Grund ist nicht nur die teure Energie, sondern auch die neue Rolle Chinas.

Der Chemiekonzern BASF nimmt in Ludwigshafen drei weitere Anlagen vom Netz. Es handelt sich um die Produktion mehrerer Zwischenprodukte, die für Kunststoffe, Pflanzenschutzmittel und Klebstoffe verwendet werden. Rund 180 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Sie sollen ihren Job behalten und an anderen Anlagen des Standorts eingesetzt werden.

Der Schritt ist Teil der Neuordnung von BASF am Heimatstandort, der als größter Chemiekomplex der Welt gilt. Seit mehreren Jahren steckt das riesige Werk in den roten Zahlen. Das liegt an drei Faktoren: Die Konjunktur lahmt, die Chemiepreise sind im Keller, die Energiekosten hingegen sind deutlich gestiegen.

In dieser Situation sucht der neu formierte BASF-Vorstand um Chef Markus Kamieth nach einer Zukunftsperspektive für Ludwigshafen. Mehrere große Anlagen hat der Konzern dort schon aufgegeben, so etwa Teile der Ammoniakproduktion. Aber das war erst der Anfang, wie sich jetzt zeigt.

„Diese Schließungen sind Teil der Entwicklung eines langfristigen Zielbildes für die Transformation des Standorts Ludwigshafen“, sagte Vorständin Katja Scharpwinkel, die Arbeitsdirektorin von BASF ist und den Heimatstandort leitet.

Ziel sei, die Profitabilität in der gesamten Produktionskette zu steigern. BASF stellt dazu jede Anlage in Ludwigshafen auf den Prüfstand mit der Frage, ob sie unter den neuen Marktrealitäten noch weiterhin wirtschaftlich betrieben werden kann.

Bei den jetzt verkündeten Schließungen handelt es sich zum einen um Adipinsäure, ein Zwischenprodukt für Kunststoffe. BASF hatte die Kapazität in Ludwigshafen schon 2023 deutlich heruntergefahren, nun wird sie ganz gestrichen. Damit ist auch die Fertigung von zwei weiteren Chemikalien nicht mehr wirtschaftlich, für die Adipinsäure ein Vorprodukt war.

Bei den betroffenen Anlagen kommen alle Probleme zusammen, mit denen die deutsche und europäische Chemieindustrie derzeit kämpft. Die energieintensive Produktion hätte BASF bei hoher Nachfrage und hohen Verkaufspreisen wohl aufrechterhalten können. Doch beides ist aktuell und auf absehbare Zeit nicht der Fall.

Besonders die Preise von Grundchemikalien und Zwischenprodukten sind seit Monaten unter Druck. Das liegt auch an der Rolle Chinas auf dem Weltmarkt. Das Land hat in den vergangenen zehn Jahren riesige Kapazitäten in der Basischemie aufgebaut, um sich besser selbst versorgen zu können.

Doch diese Anlagen sind schwach ausgelastet, weil es in der anhaltend schwächelnden chinesischen Wirtschaft an Nachfrage fehlt. Nun exportiert das Land die produzierten Mengen auf den Weltmarkt und sorgt dort für sinkende Verkaufspreise.

Marktexperten wie die britische ICIS und die Ratingagentur S&P gehen davon aus, dass diese Situation noch lange anhalten könnte. Sie prophezeien deswegen weitere Anlagenschließungen an Hochkostenstandorten wie Deutschland und Europa, wie das Handelsblatt in dieser Woche berichtete.

Bei BASF zeigen sich die Auswirkungen. Die drei jetzt betroffenen Anlagen werden im Laufe des kommenden Jahres geschlossen. Es handelt sich um mittelgroße Produktionen, in denen 180 Mitarbeiter beschäftigt waren. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei BASF Ludwigshafen bis Ende 2025 ausgeschlossen, sodass für die Betroffenen andere Einsatzorte gefunden werden müssen.

Anfang 2023 hat BASF bereits ein konzernweites Sparprogramm eingeleitet. Danach sollen weltweit 2600 Stellen gestrichen werden. Ein Jahr später kündigte der Konzern eine weitere Verschärfung an. Die Details dazu stehen noch aus.

Im Juli hat der weltgrößte Chemiekonzern zudem das Aus für zwei Anlagen außerhalb des Verbundstandorts Ludwigshafen angekündigt. Dabei geht es um die Herstellung eines Pflanzenschutzwirkstoffs an den Standorten Frankfurt und Knapsack bei Köln.

Noch 2024 soll die Fertigung dort enden. 300 Arbeitsplätze werden ab 2025 schrittweise abgebaut. Für die Betroffenen gilt die Standortsicherungsvereinbarung nicht.

Zitat von Gast am 14. November 2024, 11:39 UhrBiontech wagt größte Transaktion der Firmengeschichte

Für fast eine Milliarde Dollar sichert sich Biontech die Pipeline des Partners Biotheus aus China.© dpaMit einem Zukauf in China treibt Biontech seine Onkologie-Strategie zur Entwicklung neuartiger Kombinationstherapien gegen Krebs voran. Für stattliche 800 Millionen Dollar sowie mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 150 Millionen Dollar übernehmen die Mainzer das Biotechnologieunternehmen Biotheus, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Biotheus ist auf die Entwicklung von Therapien für Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisiert und für Biontech damit so interessant, dass Konzernchef Uğur Şahin dafür die bisher größte Transaktion der Firmengeschichte tätigt.

Für die Mainzer ist die Übernahme gleich auf mehreren Ebenen ein strategisch wichtiger Schachzug. Zum einen sichert sich Biontech damit die weltweiten Rechte an seinem bislang mit Biotheus in einer strategischen Partnerschaft entwickelten Wirkstoffkandidaten BNT327. Der bispezifische Antikörperkandidat ist eine Art der Krebsimmuntherapie. Er soll eine zentrale Rolle in dem von Biontech verfolgten Behandlungsansatz mit Kombinationstherapien spielen, wie Konzernchef Şahin der F.A.Z. in einem Interview im Spätsommer sagte. Biontech untersucht den Kandidaten schon in mehreren klinischen Studien, darunter zur Behandlung von Brustkrebs, Lungenkrebs und soliden Tumoren. Bislang verfügten die Mainzer allerdings nur über die Rechte außerhalb Chinas, jetzt kommt dieser lukrative Markt noch hinzu.

Großes Potential für neuen Behandlungsstandard

Außerdem habe BNT327 das Potential, gleich in mehreren onkologischen Indikationen einen neuen Behandlungsstandard zu setzen, der über die traditionellen Checkpoint-Inhibitoren hinausgeht, sagte Şahin am Mittwoch. Checkpoint-Inhibitoren sind eine Form der Immuntherapie, die in der Behandlung von Krebs bereits eingesetzt wird. Schafft BNT327 es bis zur Zulassung, könnte Biontech damit schnell in den breiten Markt der Checkpoint-Inhibitoren vorstoßen, der nach Angaben einer Unternehmenssprecherin jährlich 45 Milliarden Dollar umsetzt. Ein wichtiges Präparat ist dort das Krebsmittel Keytruda vom US-Konzern Merck & Co. – das derzeit umsatzstärkste Medikament der Welt.

Die volle Kontrolle über die Entwicklung des Antikörpers in Kombination mit Chemotherapie zu haben, sei daher der zentrale Treiber für die Übernahme von Biotheus gewesen, heißt es in Mainz. Noch in diesem und im kommenden Jahr sollen mehrere zulassungsrelevante Studien in verschiedenen Indikationen solider Tumoren starten. Darüber hinaus sind weitere klinische Studien geplant, um den Antikörper in Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Wirkstoffkandidaten von Biontech zu evaluieren, wie etwa dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat BNT325, das Biontech gemeinsam mit dem chinesischen Partner Duality Bio entwickelt. Dieses ist ein weiterer vielversprechender Kandidat in Biontechs inzwischen auch durch Zukäufe gut gefülltem Onkologie-Baukasten.

Außerdem erkauft sich Biontech mit der Übernahme eine stärkere Präsenz in China. Bisher sind die Mainzer nur mit einem kleinen Büro und einem Dutzend Mitarbeitern in Shanghai vertreten. Mit dem Kauf von Biotheus kommen neben der Produktpipeline des bisherigen Partners ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für klinische Studien, eine Produktionsanlage für biologische Präparate sowie mehr als 300 erfahrene Mitarbeiter vor Ort hinzu.

Biontech wagt größte Transaktion der Firmengeschichte

Mit einem Zukauf in China treibt Biontech seine Onkologie-Strategie zur Entwicklung neuartiger Kombinationstherapien gegen Krebs voran. Für stattliche 800 Millionen Dollar sowie mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 150 Millionen Dollar übernehmen die Mainzer das Biotechnologieunternehmen Biotheus, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Biotheus ist auf die Entwicklung von Therapien für Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisiert und für Biontech damit so interessant, dass Konzernchef Uğur Şahin dafür die bisher größte Transaktion der Firmengeschichte tätigt.

Für die Mainzer ist die Übernahme gleich auf mehreren Ebenen ein strategisch wichtiger Schachzug. Zum einen sichert sich Biontech damit die weltweiten Rechte an seinem bislang mit Biotheus in einer strategischen Partnerschaft entwickelten Wirkstoffkandidaten BNT327. Der bispezifische Antikörperkandidat ist eine Art der Krebsimmuntherapie. Er soll eine zentrale Rolle in dem von Biontech verfolgten Behandlungsansatz mit Kombinationstherapien spielen, wie Konzernchef Şahin der F.A.Z. in einem Interview im Spätsommer sagte. Biontech untersucht den Kandidaten schon in mehreren klinischen Studien, darunter zur Behandlung von Brustkrebs, Lungenkrebs und soliden Tumoren. Bislang verfügten die Mainzer allerdings nur über die Rechte außerhalb Chinas, jetzt kommt dieser lukrative Markt noch hinzu.

Großes Potential für neuen Behandlungsstandard

Außerdem habe BNT327 das Potential, gleich in mehreren onkologischen Indikationen einen neuen Behandlungsstandard zu setzen, der über die traditionellen Checkpoint-Inhibitoren hinausgeht, sagte Şahin am Mittwoch. Checkpoint-Inhibitoren sind eine Form der Immuntherapie, die in der Behandlung von Krebs bereits eingesetzt wird. Schafft BNT327 es bis zur Zulassung, könnte Biontech damit schnell in den breiten Markt der Checkpoint-Inhibitoren vorstoßen, der nach Angaben einer Unternehmenssprecherin jährlich 45 Milliarden Dollar umsetzt. Ein wichtiges Präparat ist dort das Krebsmittel Keytruda vom US-Konzern Merck & Co. – das derzeit umsatzstärkste Medikament der Welt.

Die volle Kontrolle über die Entwicklung des Antikörpers in Kombination mit Chemotherapie zu haben, sei daher der zentrale Treiber für die Übernahme von Biotheus gewesen, heißt es in Mainz. Noch in diesem und im kommenden Jahr sollen mehrere zulassungsrelevante Studien in verschiedenen Indikationen solider Tumoren starten. Darüber hinaus sind weitere klinische Studien geplant, um den Antikörper in Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Wirkstoffkandidaten von Biontech zu evaluieren, wie etwa dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat BNT325, das Biontech gemeinsam mit dem chinesischen Partner Duality Bio entwickelt. Dieses ist ein weiterer vielversprechender Kandidat in Biontechs inzwischen auch durch Zukäufe gut gefülltem Onkologie-Baukasten.

Außerdem erkauft sich Biontech mit der Übernahme eine stärkere Präsenz in China. Bisher sind die Mainzer nur mit einem kleinen Büro und einem Dutzend Mitarbeitern in Shanghai vertreten. Mit dem Kauf von Biotheus kommen neben der Produktpipeline des bisherigen Partners ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für klinische Studien, eine Produktionsanlage für biologische Präparate sowie mehr als 300 erfahrene Mitarbeiter vor Ort hinzu.

Zitat von Gast am 15. November 2024, 12:01 UhrNach Brandschaden: Start-up Additive Drives aus Dresden baut E-Motoren der Zukunft

Auch in elektrisch betriebenen Rennautos steckt die Technologie aus Dresden.© Additive|Drive„Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts.“ Rückblickend würde Philipp Arnold diesen Satz eines dänischen Philosophen unterschreiben. Der Mitgründer und Schatzmeister des Dresdner E-Motorenbauers Additive Drives sitzt dennoch lächelnd in seinem Bürostuhl. Hinter ihm die große Produktionshalle in Dresden, in denen heute die neuesten E-Motoren für Bosch, Porsche, Mercedes und Schaeffler gebaut werden. Er denkt an den 14. Dezember 2020 zurück.

Damals, erzählt er, drohte die Welt für den 26-Jährigen zusammenzubrechen. „Wir hatten grade einen sechsstelligen Betrag in die Entwicklung einer neuen Fertigungstechnik gesteckt.“ Investoren hätten auf ihren Coup gesetzt, Elektromotoren mithilfe von 3D-Druckern bauen zu können. Doch dann, am besagten Tag, sind die Motoren plötzlich abgebrannt. „Die gesamte Technologie hat nicht funktioniert, das war alles, was wir hatten“, sagt Arnold rückblickend. Und das zwei Monate, nachdem die Investorengelder geflossen waren. Das junge Unternehmen musste von null anfangen. Hatten sich Arnold und seine zwei Mitgründer Axel Helm und Jakob Jung zu viel zugemutet?

„Ich war nicht so mutig wie Jakob, der dritte von uns, der zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder plus ein neues Eigenheim erworben hatte. Bei ihm ging die Kinnlade etwas weiter runter als bei mir“, sagt der 30-Jährige heute zum Brandschaden. Das Start-up, das mittlerweile 70 Mitarbeiter zählt und sich mit kleinen Fördersummen einen Umsatz von zehn Millionen Euro in diesem Jahr vorgenommen hat, war zum damaligen Zeitpunkt noch in einer kleinen „Inkubationsstube“ zu Gange.

Ein Foto aus der Anfangszeit: Die Mitgründer Jakob Jung (r.) und Axel Helm haben eine leistungsstarke und energieeffiziente Spule für E-Motoren entwickelt.© Additive DrivesDas Gründer-Trio wollte für seine Kunden spezifische E-Motoren entwickeln, die durch ihren individuellen Zuschnitt Energie und Kosten einsparen können. Der kostengünstige 3D-Druck sollte Materialien und Zeit einsparen. So entwarfen sie eine neue Wickeltechnologie für die Motorspulen. Laut Unternehmensangaben liefern sie die höchsten Drehmomentdichten in diesem Segment. Im Bereich der sich noch entwickelnden E-Luftfahrt konnten Arnold und Co. ihre Motoren erfolgreich mit Keramik isolieren, sodass sie Temperaturen von über 300 Grad Celsius aushalten können.

„Ein Drittel der weltweiten Energie wird von Elektromotoren verbraucht, sagen wir immer. Gerade in der Industrie sind viel Energie und Kosten einzusparen“, so Arnold stolz. Heute stecke ihre Technologie nicht nur in der Mobilität. Ihre E-Motoren und Einzelteile würden die Robotik und Industrietechnik pushen, Groß-Klimaanlagen und Kühltechniken werden laut des Gründers mit ihrer Technologie betrieben. Es hat sich also gelohnt, weiterzumachen.

Unternehmen schätzen die Kosteneffizienz der Dresdner über die Landesgrenzen hinaus. 55 Prozent der Abnehmer sind in Deutschland und Europa, 25 Prozent setzen sie auf dem von Tesla dominierten US-Markt ab. Auch in Japan werden die Pioniere aus Sachsen für ihre Dienste bezahlt. Es läuft. Doch erst seit drei Jahren. „Wir hatten häufig auch Punkte, an denen wir gesagt haben, die Projekte sind vielleicht technisch nicht umsetzbar“, so Arnold. „Vielleicht stimmte das auch, wir hatten aber extrem gute Kunden an unserer Seite, die weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollten, das anpacken wollten.“

Die E-Motoren aus Dresden sind leistungsstark und können mittlerweile bis zu 260 Grad aushalten.© Additive DrivesArnold spricht von Automobilzulieferern. Der Gründer ist dem Markt bis heute dankbar. „Auch aus Kundensicht braucht es viel Mut, einem Start-up, das erst zwei Monate existiert, zum Beispiel einen wichtigen Auftrag zu geben. Ich ziehe da heute nochmal den Hut. Jetzt sind wir etabliert, aber vor vier Jahren waren wir das noch nicht.“ Mitten in der Pandemie habe die E-Motorindustrie auf das richtige Pferd gesetzt.

Heute kriselt die Automobilbranche. VW-Werke schließen, Zehntausende Stellen werden abgebaut, die Gewinnprognosen von Audi und Mercedes brechen ein, Continental will seine Zulieferersparte einstampfen, Zulieferer Schaeffler teilte einen Tag nach dem Interview der Berliner Zeitung mit Additive Drives mit, 4700 Stellen in Europa abbauen zu wollen, davon 2800 in Deutschland. Die Branche schwebt wie der Rest der deutschen Wirtschaft ohne handlungsfähige Regierung im freien Raum herum.

Die Automobilzulieferer klagen seit zwei Jahren über eine sinkende Nachfrage. Auch Additive Drives hat seine Sparte im Automobilbereich anteilig zurückgefahren, setzt jetzt viel auf Motorsport und seine anderen Teilbranchen. „Von Entwicklung bis Serienproduktion nimmt Automotive etwa 40 Prozent ein. Zu jeweils 20 Prozent sind wir in den Luftfahrt-, Rennsport- und Industriebereichen tätig.“

Wo eine Tür zu gehe, gehe woanders eine auf, sagt Arnold optimistisch. „Bei uns war es halt ein Technologiepfad. Das lässt sich ja auch auf ganz viele Lebensweisheiten ummünzen“, sagt er. Den Glauben an die E-Mobilitätswende hat er längst nicht verloren. „Wenn man an E-Bikes zurückdenkt, da haben vor zwanzig Jahren auch noch alle gelacht, als die ersten auf den Markt kamen. Heute haben E-Bikes einen 50-prozentigen Anteil am gesamten Markt.“

Am neuen Standort in Dresden kann das 70 Mitarbeiter starke Jungunternehmen seine Erfolgsgeschichte fortführen.© Additive DrivesCorona-Hilfen haben die drei Formula-E-Fans nie in Anspruch genommen, auch von Investorengeldern habe man sich weitestgehend unabhängig gemacht. Mit der einzigen Finanzierungsrunde im September 2020 hatte Additive Drives weniger als ein Viertel seiner Anteile veräußert. Dabei ist es geblieben. Das junge Unternehmen ist organisch gewachsen, worauf Arnold sehr stolz ist. Ein Schicksal wie anderen Start-ups, die mit viel Investorengeldern hochgejubelt wurden und dann wieder gefallen sind, steht den drei Dresdnern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bevor.

Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal eine Runde machen wollen. „Vielleicht wird ja irgendwann ein größerer Schub nötig sein, wer weiß“, sagt Arnold. Aber eben nur, wenn es auch Sinn ergebe, sagt der absolvierte Wirtschaftsingenieur der Universität Chemnitz. Diese Theorie ist nicht neu, schon im 17. Jahrhundert sagte die mächtige Aristokratin Christina von Schweden, dass das Leben ein Spiel sei, man keine größeren Gewinne machen könne, ohne Verluste zu riskieren.

Von der Obrigkeit der deutschen Republik wünscht sich Arnold nicht mehr Geld, sondern eine vereinfachte Bürokratie im Abrechnungswesen und bessere steuerliche Rahmenbedingungen für junge Unternehmen.

Er spricht den Kern der Berliner Wirtschaftsdebatte an, in der sich die ehemaligen Spitzen der Koalition seit Monaten die Köpfe eingeschlagen haben – nur ohne Demut, sich zu einem für die Wirtschaft brauchbarem Ergebnis durchzuringen.

Nach Brandschaden: Start-up Additive Drives aus Dresden baut E-Motoren der Zukunft

„Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts.“ Rückblickend würde Philipp Arnold diesen Satz eines dänischen Philosophen unterschreiben. Der Mitgründer und Schatzmeister des Dresdner E-Motorenbauers Additive Drives sitzt dennoch lächelnd in seinem Bürostuhl. Hinter ihm die große Produktionshalle in Dresden, in denen heute die neuesten E-Motoren für Bosch, Porsche, Mercedes und Schaeffler gebaut werden. Er denkt an den 14. Dezember 2020 zurück.

Damals, erzählt er, drohte die Welt für den 26-Jährigen zusammenzubrechen. „Wir hatten grade einen sechsstelligen Betrag in die Entwicklung einer neuen Fertigungstechnik gesteckt.“ Investoren hätten auf ihren Coup gesetzt, Elektromotoren mithilfe von 3D-Druckern bauen zu können. Doch dann, am besagten Tag, sind die Motoren plötzlich abgebrannt. „Die gesamte Technologie hat nicht funktioniert, das war alles, was wir hatten“, sagt Arnold rückblickend. Und das zwei Monate, nachdem die Investorengelder geflossen waren. Das junge Unternehmen musste von null anfangen. Hatten sich Arnold und seine zwei Mitgründer Axel Helm und Jakob Jung zu viel zugemutet?

„Ich war nicht so mutig wie Jakob, der dritte von uns, der zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder plus ein neues Eigenheim erworben hatte. Bei ihm ging die Kinnlade etwas weiter runter als bei mir“, sagt der 30-Jährige heute zum Brandschaden. Das Start-up, das mittlerweile 70 Mitarbeiter zählt und sich mit kleinen Fördersummen einen Umsatz von zehn Millionen Euro in diesem Jahr vorgenommen hat, war zum damaligen Zeitpunkt noch in einer kleinen „Inkubationsstube“ zu Gange.

Das Gründer-Trio wollte für seine Kunden spezifische E-Motoren entwickeln, die durch ihren individuellen Zuschnitt Energie und Kosten einsparen können. Der kostengünstige 3D-Druck sollte Materialien und Zeit einsparen. So entwarfen sie eine neue Wickeltechnologie für die Motorspulen. Laut Unternehmensangaben liefern sie die höchsten Drehmomentdichten in diesem Segment. Im Bereich der sich noch entwickelnden E-Luftfahrt konnten Arnold und Co. ihre Motoren erfolgreich mit Keramik isolieren, sodass sie Temperaturen von über 300 Grad Celsius aushalten können.

„Ein Drittel der weltweiten Energie wird von Elektromotoren verbraucht, sagen wir immer. Gerade in der Industrie sind viel Energie und Kosten einzusparen“, so Arnold stolz. Heute stecke ihre Technologie nicht nur in der Mobilität. Ihre E-Motoren und Einzelteile würden die Robotik und Industrietechnik pushen, Groß-Klimaanlagen und Kühltechniken werden laut des Gründers mit ihrer Technologie betrieben. Es hat sich also gelohnt, weiterzumachen.

Unternehmen schätzen die Kosteneffizienz der Dresdner über die Landesgrenzen hinaus. 55 Prozent der Abnehmer sind in Deutschland und Europa, 25 Prozent setzen sie auf dem von Tesla dominierten US-Markt ab. Auch in Japan werden die Pioniere aus Sachsen für ihre Dienste bezahlt. Es läuft. Doch erst seit drei Jahren. „Wir hatten häufig auch Punkte, an denen wir gesagt haben, die Projekte sind vielleicht technisch nicht umsetzbar“, so Arnold. „Vielleicht stimmte das auch, wir hatten aber extrem gute Kunden an unserer Seite, die weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollten, das anpacken wollten.“

Arnold spricht von Automobilzulieferern. Der Gründer ist dem Markt bis heute dankbar. „Auch aus Kundensicht braucht es viel Mut, einem Start-up, das erst zwei Monate existiert, zum Beispiel einen wichtigen Auftrag zu geben. Ich ziehe da heute nochmal den Hut. Jetzt sind wir etabliert, aber vor vier Jahren waren wir das noch nicht.“ Mitten in der Pandemie habe die E-Motorindustrie auf das richtige Pferd gesetzt.

Heute kriselt die Automobilbranche. VW-Werke schließen, Zehntausende Stellen werden abgebaut, die Gewinnprognosen von Audi und Mercedes brechen ein, Continental will seine Zulieferersparte einstampfen, Zulieferer Schaeffler teilte einen Tag nach dem Interview der Berliner Zeitung mit Additive Drives mit, 4700 Stellen in Europa abbauen zu wollen, davon 2800 in Deutschland. Die Branche schwebt wie der Rest der deutschen Wirtschaft ohne handlungsfähige Regierung im freien Raum herum.

Die Automobilzulieferer klagen seit zwei Jahren über eine sinkende Nachfrage. Auch Additive Drives hat seine Sparte im Automobilbereich anteilig zurückgefahren, setzt jetzt viel auf Motorsport und seine anderen Teilbranchen. „Von Entwicklung bis Serienproduktion nimmt Automotive etwa 40 Prozent ein. Zu jeweils 20 Prozent sind wir in den Luftfahrt-, Rennsport- und Industriebereichen tätig.“

Wo eine Tür zu gehe, gehe woanders eine auf, sagt Arnold optimistisch. „Bei uns war es halt ein Technologiepfad. Das lässt sich ja auch auf ganz viele Lebensweisheiten ummünzen“, sagt er. Den Glauben an die E-Mobilitätswende hat er längst nicht verloren. „Wenn man an E-Bikes zurückdenkt, da haben vor zwanzig Jahren auch noch alle gelacht, als die ersten auf den Markt kamen. Heute haben E-Bikes einen 50-prozentigen Anteil am gesamten Markt.“

Corona-Hilfen haben die drei Formula-E-Fans nie in Anspruch genommen, auch von Investorengeldern habe man sich weitestgehend unabhängig gemacht. Mit der einzigen Finanzierungsrunde im September 2020 hatte Additive Drives weniger als ein Viertel seiner Anteile veräußert. Dabei ist es geblieben. Das junge Unternehmen ist organisch gewachsen, worauf Arnold sehr stolz ist. Ein Schicksal wie anderen Start-ups, die mit viel Investorengeldern hochgejubelt wurden und dann wieder gefallen sind, steht den drei Dresdnern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bevor.

Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal eine Runde machen wollen. „Vielleicht wird ja irgendwann ein größerer Schub nötig sein, wer weiß“, sagt Arnold. Aber eben nur, wenn es auch Sinn ergebe, sagt der absolvierte Wirtschaftsingenieur der Universität Chemnitz. Diese Theorie ist nicht neu, schon im 17. Jahrhundert sagte die mächtige Aristokratin Christina von Schweden, dass das Leben ein Spiel sei, man keine größeren Gewinne machen könne, ohne Verluste zu riskieren.

Von der Obrigkeit der deutschen Republik wünscht sich Arnold nicht mehr Geld, sondern eine vereinfachte Bürokratie im Abrechnungswesen und bessere steuerliche Rahmenbedingungen für junge Unternehmen.

Er spricht den Kern der Berliner Wirtschaftsdebatte an, in der sich die ehemaligen Spitzen der Koalition seit Monaten die Köpfe eingeschlagen haben – nur ohne Demut, sich zu einem für die Wirtschaft brauchbarem Ergebnis durchzuringen.

Zitat von Gast am 26. Februar 2025, 11:43 UhrSeit Kriegsbeginn: Rheinmetall-Kurs hat sich verzehnfacht

Eine Puppe mit einem Gewehr und der Kampfausrüstung «Gladus» des Rüstungskonzerns Rheinmetall steht auf der Nürnberger Waffenmesse Enforce-Tac.© Daniel Karmann/dpaDeutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen Aktienkurs seit Beginn des Ukraine-Krieges verzehnfacht. War ein Anteilsschein der Waffenschmiede am 23. Februar 2022 noch 96,8 Euro wert, so wurde das Papier Mittwochmittag im Xetra-Handel für 968 Euro gehandelt. Rheinmetall stellt Panzer, Militär-Lastwagen, Artillerie, Flugabwehr-Geschütze und Munition her - also Rüstungsgüter, die im Ukraine-Krieg dringend gebraucht werden.

Bei der Berliner Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) stellte Rheinmetall sein Flugabwehrsystem Skyranger aus.© Sebastian Gollnow/dpaDas Unternehmen liefert Waffen an das von Russland angegriffene Land, außerdem profitiert es von der gestiegenen Nachfrage von Nato-Staaten, die sich von Russland bedroht fühlen und deshalb mehr in die Verteidigung investieren. Auch Infanterie-Kampfausrüstungen mit Digitalkomponenten gehören zum Produktportfolio der Düsseldorfer Firma, die ihr größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß hat.

Eine Puppe in der Gladius-Kampfausrüstung von Rheinmetall an einem Gewehr.© Daniel Karmann/dpaDer steile Wachstumskurs lässt sich vor allem an den vollen Auftragsbüchern erkennen: Das «Backlog», das neben dem Auftragsbestand auch die erwarteten Abrufe aus langfristig laufenden Rahmenverträgen und Potenziale in anderen Geschäften umfasst, lag Ende 2021 bei 24,5 Milliarden Euro. Im Herbst 2024 waren es schon knapp 52 Milliarden, Tendenz weiter steigend. Mitte März stellt Rheinmetall seine Jahreszahlen für 2024 vor. Auch Firmen wie Hensoldt und Renk, die ebenfalls ein starkes Rüstungsgeschäft haben, sind auf dem Börsenparkett gefragt.

Deutz-Fahnen im Wind - auch diese Firma würde gern mehr Geschäft machen mit der Rüstungsbranche.© Henning Kaiser/dpaDas Logo des Rüstungskonzerns Rheinmetall an einem Militärfahrzeug.© Daniel Karmann/dpa

Seit Kriegsbeginn: Rheinmetall-Kurs hat sich verzehnfacht

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen Aktienkurs seit Beginn des Ukraine-Krieges verzehnfacht. War ein Anteilsschein der Waffenschmiede am 23. Februar 2022 noch 96,8 Euro wert, so wurde das Papier Mittwochmittag im Xetra-Handel für 968 Euro gehandelt. Rheinmetall stellt Panzer, Militär-Lastwagen, Artillerie, Flugabwehr-Geschütze und Munition her - also Rüstungsgüter, die im Ukraine-Krieg dringend gebraucht werden.

Das Unternehmen liefert Waffen an das von Russland angegriffene Land, außerdem profitiert es von der gestiegenen Nachfrage von Nato-Staaten, die sich von Russland bedroht fühlen und deshalb mehr in die Verteidigung investieren. Auch Infanterie-Kampfausrüstungen mit Digitalkomponenten gehören zum Produktportfolio der Düsseldorfer Firma, die ihr größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß hat.

Der steile Wachstumskurs lässt sich vor allem an den vollen Auftragsbüchern erkennen: Das «Backlog», das neben dem Auftragsbestand auch die erwarteten Abrufe aus langfristig laufenden Rahmenverträgen und Potenziale in anderen Geschäften umfasst, lag Ende 2021 bei 24,5 Milliarden Euro. Im Herbst 2024 waren es schon knapp 52 Milliarden, Tendenz weiter steigend. Mitte März stellt Rheinmetall seine Jahreszahlen für 2024 vor. Auch Firmen wie Hensoldt und Renk, die ebenfalls ein starkes Rüstungsgeschäft haben, sind auf dem Börsenparkett gefragt.

Zitat von Gast am 19. März 2025, 06:25 UhrDeutz-Aktie hebt ab: Einstieg ins Militärgeschäft bringt neue Chancen für Anleger

Deutz-Aktie hebt ab: Einstieg ins Militärgeschäft bringt neue Chancen für AnlegerDeutz-Aktie steigt: Motorenbauer expandiert in das Militärsegment

Ziel sei es, so Schulte im Kölner Stadt-Anzeiger, sich breiter aufzustellen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist die Übernahme des polnischen Unternehmens BTH FAST, einem langjährigen Vertriebs- und Servicepartner von Deutz. Durch diese Akquisition kann der Motorenbauer nun erste Militärfahrzeuge mit Deutz-Motoren ausstatten. Besonders interessant ist dabei das Modell "Oncilla", ein vielseitiges Fahrzeug, das sowohl Truppen als auch Waffen transportieren kann.

Schulte sieht große Potenziale in osteuropäischen NATO-Partnerländern, die noch über alte sowjetische Fahrzeuge verfügen. Viele dieser Fahrzeuge benötigen moderne Ersatzmotoren, da originale Bauteile oft nur noch in Russland verfügbar und damit nicht mehr zugänglich sind. Besonders in Polen gebe es Tausende solcher Fahrzeuge, die langfristig aufgerüstet werden müssten.

Deutz-Aktie hebt ab: Einstieg ins Militärgeschäft bringt neue Chancen für Anleger

Deutz-Aktie steigt: Motorenbauer expandiert in das Militärsegment

Ziel sei es, so Schulte im Kölner Stadt-Anzeiger, sich breiter aufzustellen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist die Übernahme des polnischen Unternehmens BTH FAST, einem langjährigen Vertriebs- und Servicepartner von Deutz. Durch diese Akquisition kann der Motorenbauer nun erste Militärfahrzeuge mit Deutz-Motoren ausstatten. Besonders interessant ist dabei das Modell "Oncilla", ein vielseitiges Fahrzeug, das sowohl Truppen als auch Waffen transportieren kann.

Schulte sieht große Potenziale in osteuropäischen NATO-Partnerländern, die noch über alte sowjetische Fahrzeuge verfügen. Viele dieser Fahrzeuge benötigen moderne Ersatzmotoren, da originale Bauteile oft nur noch in Russland verfügbar und damit nicht mehr zugänglich sind. Besonders in Polen gebe es Tausende solcher Fahrzeuge, die langfristig aufgerüstet werden müssten.